For short, " I. M. G. D. " Light up your room, and browse away from the monitor, please! :-)

Established : 1997/12/07

2025/02/26

見ているwebページの記事タイトルとURLを Buffer.com に渡すブックマークレット暫定版

2024/07/21

BufferからXとMastodon/Blueskyにクロスポストする

単にBufferがBlueskyに対応してくれただけなんですけどね(ワタシはベータテスト参加者なので正式対応はまだかも)

2023/12/14

Mac/iOS/iPad OS版Safariで開いたWeb版X(旧Twitter)からMastodonとBlueskyへ直接クロスポストするtwitter-to-bskyを使ってみる

X(旧Twitter)がこの先どうなるか分からんので他のSNSへ脱出を考えている方は多いと思う。いまいち決め手に欠けるとは言え、分散型をうたい既に一定の評価を得ているMastodonや、将来性を見据えてBluesky等へ移動する方が多いようだが、ノイズを含む情報量はいまだにX(旧Twitter)にアドバンテージがある。

この状況では完全移籍ではなく並行して使い続けるのが妥当だが、かと言って各SNSを使い分けるのもいまいちめんどくさいという場合、同一内容を複数のSNSへ投稿するクロスポストという手がある。

X(旧Twitter)とMastodonのクロスポストはBufferというサービスとそのクライアントアプリを使えば以前から可能でワタシも使っていたが、先日、これにBlueskyも含めたクロスポストが可能なユーザースクリプトを見つけたので、さっそく使ってみた。設定がうまくいけば、X(旧Twitter)のWebアプリから気軽にクロスポストできるようになる。個人的には快適だけど、自分がたまたまうまくいっただけかもしれないので当然ながら無保証無サポート、試す場合は自己責任でお願いします。

2023/07/29

iOS / iPad OSでTwitter公式アプリを使わず快適に過ごす方法

なのでiOS / iPad OS版公式アプリを削除して、これまで通りの青い鳥アイコンで使用していくことにし、ついでに広告やおせっかいな機能をまとめてやっつけることにした。以下要約:

- Twitter公式アプリを削除

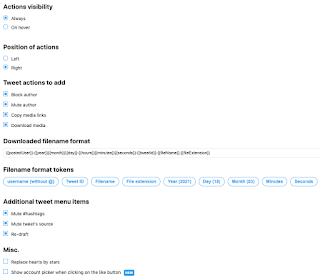

- Safari機能拡張の Control Panel for Twitter を導入し有効化

- Safariで twitter.com を開くショートカットを作成

- ショートカットをホーム画面に保存する際に旧アイコンを指定

以下、やったことざっくりと。

2023/05/19

M1 MacBook AirでStable Diffusion(アプリ版・web UI版)を使い始める初心者向け私的メモ

2022年に登場して昨今のAIブームを巻き起こしたきっかけのひとつになった画像生成AIプログラム(とここでは便宜上そう呼ぶ)、Stable Diffusion。今さら説明する必要は無いと思うけど念のためざっくり言うと、簡単な言葉の組合せ(プロンプト)や、ある特定の画像に基づいて、希望に沿った別の画像を自動的にうまいこと描画して出力してくれる。他のAi系の技術、チャットや音声、音楽などと同様、その実装手法と劇的と断言していい出力結果の精度と表現力によって、様々な議論が交わされているのは承知しているが、今回それは傍へ置く。以下、ワタシがこの1週間程度である程度は思い通りに画像を生成できるようになった環境構築や設定等の過程を備忘録的にメモしておく。

ちなみに2022/10/19時点ではこんな感じの出力を得て納得して放置して

Diffusion Beeがバージョンアップしたので絵を出力してみた » GitHub - divamgupta/diffusionbee-stable-diffusion-ui: Diffusion Bee is the easiest way to run Stable Diffusion locally on your M1 Mac https://t.co/pzH40azRBt pic.twitter.com/8Yq2MsZ4ts

— (パ) (@im9d) October 19, 2022

2023/05/14に少しいじったらこれが出てきてひどく驚いて

たった数分でこんな画像が出てきてリアルで叫び声が出た pic.twitter.com/tgtsYLucBU

— (パ) (@im9d) May 14, 2023

2023/05/19にはこんな絵面が"撮影"できるところまで来た。すきま時間にちまちまとトライアンドエラーを繰り返したので、集中して取り組めば数日あれば誰でもすぐこのレベルに到達できる。

stable-diffusion-webui美ちゃん(anything-v4.5)で撮影の夜練。雨模様だけど週末なので楽しいみたい pic.twitter.com/1nv5CcUVB2

— (パ) (@im9d) May 19, 2023

■準備するもの

- できるだけ新しく高性能で使えるリソースが豊富なPC

- Macだと"ターミナル"と呼ばれるアプリ上でのCUI操作(特にweb UI版を使う場合は簡単なレベルだけど必須)

- 英語(プロンプトは基本的に英語を使用するし、エラー等は英語で検索したほうが早く解決する)

- ネット検索力(何かあったらすぐ検索とにかく検索)

ワタシの現在のメインマシンはM1 MacBook Airなので、そちらをメモ書き。

取っ掛かりとしてはStable Diffusionをアプリ化したDiffusionBeeを使うのがいいだろう。こちらの記事などに書かれている通り、ダウンロードして然るべきフォルダへコピーしてダブルクリックで起動すれば準備が整うので、始める気になれば誰でもすぐ試すことができる。

ここから先へ進むために、DiffusionBeeの「Model」メニューの「Add New Model」と「Options」メニュー内の「Negative Prompt」の2つがあることを確認する。

「Model」=モデルは重要な概念で、Stable Diffusionにおける学習済みデータの集合体と呼ぶべきだろうか。既に大量のモデルがあるので、好みのものを検索して見つけ、ダウンロードして読み込ませる。モデルによって規約が異なるので、今後のことも考えて面倒だが必ず読むクセをつけておく。

それから「Negative Prompt」=ネガティブプロンプトも重要で、普通のプロンプトとは逆の「こういうのは止めろ」という命令になる。こちらも有効にして(Enableボタンをクリックして)、通常のプロンプトとネガティブプロンプトが併記できるようにする。

検索して見つけた好みのモデルの紹介ページには必ず、画像出力の作例と、その際に用いたプロンプトが書いてあるはずなので、まずはそれをコピー&ペーストして実行する。マシンパワーにもよるが、特に設定を変えていなければ数分程度で結果が出力される。変だったり気になるところがあれば、こちらの記事などを参考にネガティブプロンプトを入力して、出力を繰り返してみよう。たったこれだけで第一段階は完了する。

DiffusionBeeは手軽に始められる割には機能が豊富でこのままでも良いんだが、現時点ではどうやらEasyNegativeが使えないようなので、(開発されている方の名前を取って通称AUTOMATIC1111版と呼ばれているらしい)Stable Diffusion web UIをセットアップする。こちらの記事を全面的に参考にして、ターミナルを用いてインストールを実行する。うまくいかない場合はエラー内容を検索すればたいてい解決するが、ワタシの場合、xzが不足している旨のエラーが出たのでHomebrew関係をいったん全てアップデートしたのちpython 3系列をアンインストールして、xzを入れたのちpython 3を再インストールしたらうまくいった記憶がある。このあたり個人の環境に左右されるので、頑張ってください。

さて先の記事にあるようにインストールが完了してwebブラウザで http://127.0.0.1:7860 に無事アクセスできれば、web UI版は使えてしまう。ただこの先を考えると、ワタシは「UIの日本語化」というか「英語と日本語の併記」と、先に挙げた「EasyNegativeの導入」は先にやっておくべきだと思う。こちらは各自で記事を検索し参照してください。それとワタシが画像生成している途中で気になった紫色のスポットが描画される現象は、使用するモデルに対応したVAEファイル(?)を用いることで解消できたので、こちらの記事などを参考にして設定を変更後にUIをリロードしてVAEを適用できるようにしておこう。なおStable Diffusionの大きな弱点である「顔や手足の描画が怪しい」問題は、adetailerという拡張機能を導入すればかなり軽減できる。最新版では設定により顔と手を自動認識してそれぞれ修正を加えてくれるが(もちろん限界はある)、一部とはいえ再描画処理が走るのでそのぶん時間が伸びる。このあたりはプロンプトで回避できることも多いので、ケースバイケースだろう。

あとはDiffusionBeeの場合と同様に、何か思いついたらプロンプトを考えて入力して出力して、場合によっては機能拡張を追加してさらに入出力の繰り返し。他の技術も大量に使えるので、適宜それらを試してみるのもいいだろう。ただ全ての基本となるプロンプトは手当たり次第ではさすがに効率が悪いので、先人の知恵を借りる。特にこちらの方の一連の記事にはずいぶんと助けられている。また今ならChatGPT等にプロンプトを考えさせたりすることもできるので、各自工夫してみてください。

さて、2023/05/14から1週間も経たないが、 Stable Diffusionをほぼ毎日触ってて感じるのは、「これは絵を描くというより写真を撮ってる感触に近い」ということである。プロンプトという呪文を唱えてイラスト次元に入り込んで、そこにいる誰かに細かく指示しながら異世界カメラを向けて、望む絵面が写るのを数分間念じると言えばいいだろうか。異世界カメラで念写するので必ずしも思い通りの結果は得られないし、ときどき、というかしょっちゅう得体の知れないものが映り込む。ただ、それも込みで「大量に撮りまくったカットからこれだという1枚をピックアップする」あの手応えは、カメラ趣味をたしなむ方ならば分かってもらえるかと思う。

というわけで、しばらくは自分のMacBook Airに住み始めたstable-diffusion-webui美ちゃんやイケおじのstable-diffusion-webui夫さんたちにモデルをお願いして、いそいそと"撮影"に勤しむことにします。

追伸:"撮影"をがんばるとMacBook Airが発熱して処理がどんどん重くなるので、冷却ファンつきノートPC台などで風を送って冷やしてあげるといいです。このあたりも密閉され強い光源で暑くなりがちな写真撮影スタジオを思い起こさせます

2022/12/09

2022年の my new gear... まとめ

- MacBook Air (M1, 2020、メモリ16GB、ストレージ1TB):満足度★★★

- Google Pixel 7 Pro:満足度★★+

- EGBOK P803:満足度★★ー

- SINOTEC LEAP-S1 STC:満足度★★★

- iiyama G-MASTER G2730HSU:満足度★★

- EDIFIER R1080BT:満足度★★+

- FRONTIER KB-E3S 日本語配列ゲーミングキーボード:満足度★★ー

- バッファロー SSD SSD-PUT1.0U3-B/N:満足度★★+

- アシダ音響 ST-90-05(灰) / ST-90-07(黒):満足度★★★

- SOUNDPEATS SONIC:満足度★★+

- realme Buds Air Pro:満足度★ー

- realme band2:満足度★★

- TECLAST PD 充電器:満足度★★★

- ニトリの折りたたみデスク(廃番)、昇降テーブル、モニター台、マウスパッド(90×33cm):満足度★★

- ニトリの人感ミニセラミックファンヒーター:満足度★★

- アイリスオーヤマのLEDデスクライト LDL-QLDL-B:満足度★★+

- 100円ショップのモニター用小物テーブル:満足度★★

- 上海問屋 アルミ合金製ドリンクホルダー付きヘッドフォンハンガー:満足度★★+

2022/11/28

メモ:Twitter以外の連絡先

- メール

これがいちばん確実かもしれません。何かあれば

webmaster[at]imgd.net

までメールをください。一応、毎日受信確認はしているつもり。 - Bluesky(2024/09/24追記)

ポストX(旧Twitter)として急成長中。Xのブロックアカウントに関する仕様変更に伴い、今後はこちらがメインになると思います。ワタシのアカウントは以下です。

imgd.bsky.social - discord

SNSというよりボイスチャット用途が主ですが、何だかんだでけっこう使ってます。

imgd#9807 - タイッツー

Blueskyがメインになりつつあるのでこちらはご無沙汰ですけど念のため。

imgd - Misskey(2023/02/19追記)

こちらもMastodonと似た分散型SNSですが、互換性はないようです。とりあえずアカウントだけ取得しました。こちらも最近は放置気味。

@imgd@misskey.io - Nostr / Damus(2023/02/05追記)

仮想通貨をサポートした分散型SNSとのことですけど、使い勝手その他は発展途上という印象。分散型SNSとしてもマストドンが先行しているため未知数ではありますが、とりあえず。(最近はアクセスしてませんが、今後は使うようになるかも)アカウント作成時に Public key と Private key が作成されますが、 Public key がユーザーID、 Private key がパスワードに相当しますので、 Private key を決して外部に公開しないよう気をつけないといけないのは要注意です。んでワタシのID (Public key)は以下:

npub1j3gp8z75ywjsnpze2j487494gh6gtc4g8zu5c9u9jcn67dnlj9nq6akfcu - マストドン(2024/11/27追記:mstdn.jp以外のアカウントを削除しました)

以下のサーバにアカウントを作成してあります。なお下2つはほとんど使わないと思いますが念のため。ただ最近はほとんどアクセスしてません…

@imgd@mstdn.jp@imgd@pawoo.net

@imgd@fedibird.com

@imgd@vocalodon.net (予備)

@imgd@mstdn.kemono-friends.info (予備) - Tumblr

一時期は日課のごとく入り浸りだったのが、気づいたら全く忘れてたという。更新は止まってますが念のため。 - Plurk

台湾など中華文化圏(?)で定番のSNS。実はけっこう昔から

imgd

でアカウントを作成してありますが、すっかりご無沙汰しております。 - くるっぷ

新興の創作系SNS。偏りあるようですけどとりあえず。

imgd

でアカウントを取得していますが、アクセスするのは稀です。 - (2022/12/10追記)Post.

いくつか立ち上がっているポストTwitterのうちのひとつ。始めたばかりでよく分かりませんけど、文字数制限などがないのでブログの代わりに使ったりInstagramのように写真を貼ったりするのが今のところよさげ。こちらにいます。

https://post.news/_imgd_

2021/11/02

あなたの隣にいるポンコツAIの歌声を愛でよう 〜 映画『アイの歌声を聴かせて』レビュー(ネタバレあり?)

劇場でしばらく前から流れていた映画『アイの歌声を聴かせて』の予告編を何度も眺めて、その捉えどころの無さに、興味を逆に掻き立てられた。

宝塚シティハンターで大きな衝撃を受けることは分かり切ってたので意識的に冷却期間を置き、(ようやく以前みたく)仕事帰りにふらりと劇場へ寄って『アイの歌声を聴かせて』を見終わった後、これぞまさに映画だと心の中で快哉を叫ばずにはいられなかった。

青春もの。歌もの。ロボット・人工知能もの。

日本のアニメ映画におけるそれら手垢のつきまくったモチーフに対し、この映画はひとつの明確な回答を得ることに成功した。全てを分かりやすくまんべんなく破綻なく、そりゃ少々強引なところもあるけれど、シナリオとキャラクターと演出と絵面と動きと音楽音響、アニメ映画を構成する要素を総動員して、モチーフを渾然一体とした形で盛り込んだ作品を極上のエンターテイメント、しかもよりによってミュージカルとしてまとめ上げることが可能であると提示することができた。

見終わった直後にツイートした通り、年齢性別関係なく、ひとりでもカップルでも仲間でもご家族で一緒に見ても、こんなに大笑いしてワクワクハラハラして少し泣いて最後はニコニコ笑いながら劇場を後にできるこんな映画には、おそらくめったに出会えないだろう。

2021/10/23

素人には全くおすすめできないMac版iTunesと写真.appデータのNAS運用

2021/08/07

Twitterを静かに楽しむいくつかの方法

そんなわけで心ある皆さんは各々で工夫してるわけですけど、ワタシが日頃やってる設定その他をいくつかノウハウ的にメモしときます。

2021/05/03

ありふれた固定電話回線に一手を加えて高齢者のライフラインを強化した話

「もしもし俺だ、取り付けが終わった」

「そうか、こっちの声は聞こえるか?」

「聞こえる、こっちはどうだ」

「問題なく聞こえる、これで不安要素がひとつ消えた、あとはよろしく」

これが今までなら、

「もしもし俺だ、○○が終わった」

「そうか、どうなった?」

「は?」

「聞・こ・え・る・か?」

「あ?何?」

「こ・っ・ち・の・声・が・聞・こ・え・る・か?」(怒号じみた大声で)

…てな感じで、自分はまあ意識して気長に会話してたんですが、姉などは腹が立つので話もしたくない、とこぼしてました(もちろん本心じゃないですけどね)。それが、たった数千円の出費と数分の取り付け&調整であっさり解決したわけです。何で今までこれに気づかなかったのかと後悔すらしました。

2021/03/18

Better TweetDeck バージョン4と MultiRow TweetDeck で理想の Twitter(廃)環境を手に入れよう

念のため自分の環境を整理しておくと以下の通り:

- Mac mini (Late 2012)、macOS Mojave(10.14.6)

- Chrome(現時点ではバージョン89.0.4389.90)

- Better TweetDeck(3.10.3)

- MultiRow TweetDeck(3.1.2)

- Tampermonkey(4.11)

Better TweetDeckとMultiRow TweetDeckは以前も紹介したので置いとくとして、ユーザースクリプトを適用させるTampermonkeyを追加したのは、こちらで紹介されている方法でTwitter Cardを表示させたからです。

しかし皆さんご承知の通り、Chromeなど各種webブラウザに機能拡張(アドオン)を追加すると次第に動作が重くなっていきます。ただでさえメモリ喰いと言われてるChromeなので、必要なものだけ厳選して使うほうがいいに決まってます。

などと考えてたところ、「Better TweetDeckのバージョン4が出来たからテストして意見ちょーだい(意訳)」というツイートが流れてきたので、早速使ってみることに。

Alright here I go:

— Damien ✨ (@Eramdam) March 15, 2021

I need folks to test v4 of @BetterTDeck. If you're interested and willing to sideload the extension, head over this GitHub issue and tell me if anything is broken 🙇♂️ https://t.co/fUAeqIrcfS

There is also a (mostly) full changelog that wouldn't fit in a tweet.

要約すると、バージョン4では以下の機能的な変更があります。原文はこちら(英文)。

- 最新のツールでゼロから書き直したので軽く速くなった

- 設定をインポート/エクスポートできる

- アクセントカラーの変更ができる

- 新しいテーマ(OS設定によって自動切替もできる)

- 単一の画像をオリジナルのアスペクト比で表示できる(表示設定による)

- Twitter Card表示に対応(!!!)

- 「Like」ボタンを押すと、どのアカウントで実行するか選べる(個人的な感想:TweetDeckはもともと複数アカウントでの運用を想定したサービスなのでけっこう重要)

- 画像付きの引用ツイートを純正webクライアントのように表示できる

- 画像のフルスクリーン表示(個人的な感想:かなりうれしい)

- 絵文字関係、一部テーマの作り直し、カスタムCSSエディタの更新

- いくつかの機能のデフォルト設定化

- いくつかの機能の削除(画像/動画/音声のカスタムサムネイル表示など)、一時停止

実際に使い始めての感想ですが、確実に速くなってますね。Chromeがこのところメモリ消費量削減に取り組んでるというのも効いてるはずなんですが、設定次第ではTwitterの純正webクライアントより軽く感じるかもしれません。また、バージョン3時代の機能のいくつかが無くなっていますが、特には気にならないレベルです。

なおTampermonkeyで実現させていたTwitter Card表示ですが、ほぼ問題ないです。ただ1ツイートあたりの表示の高さが増すので、たくさんの人をフォローしていてTLが速い人は読みづらいかもしれません。なので、あえて非表示にするという方法もあります。このへんの融通が利くのもBetter TweetDeckならではですね。

それとMultiRow TweetDeckとの共存は今のところ問題なしです。リストや検索結果のカラムを段組みして常に置いておけるので、Twitter監視業務には本当に向いてると思います。

複数アカウントでの運用や絵文字まわりなどについては、今後使い込んでみて、気づいたことがあれば追記しますね。

インターネットからは以上です。

2020/12/16

iPhoneのSafariにMTDeckを適用してTweetDeckをモバイル化(※追記あり)

2020/01/12

シャオミのMI Band 4(MIスマートバンド4)とiPhoneであそぼう!

今までいくつか似たような格安の中華スマートウォッチを使っていたけど、Mi Band 4はバッテリの持ちの良さと画面の美しさがアドバンテージ。ただ国際版では、iPhoneの言語設定を英語にしない限り(つまりiPhoneの言語設定が日本語だと)画面表示が中国語になってしまうので、まずそこらへんから何とかしよう。なお日本語版ではこんな苦労は要らんはずなので、普通の人は日本語版の購入を強くおすすめします。

※なおMi Band 4は発売されてからしばらく経つので、詳しくは他のサイトでいろいろ調べてみてください。

HUAWEI P30 liteを2枚のSIMでDSDV+microSDカード入りで運用

結果的には大成功。以下、P30 liteに限らず定番の方法だけど、準備するものと手順を簡単に。もちろん試す場合は自己責任で:

2019/12/19

最近買ったもののまとめ

※商品にはAmazonのアフィリエイトリンクを設置してますので、ブツは気になるけどクリックしたくない場合は各自検索などしてください。お手数おかけします。

2019/05/20

Mac版ChromeのTweetDeckにBetterTweetDeckでMulti Row TweetDeckっぽいカスタムCSSを追加

以前の記事の続き。

お気に入りだったMulti Row TweetDeckが、いつの間にかMac版Chrome上のTweetDeck+BetterTweetDeckで動かなくなってしまったので、代替策を模索した結果のメモ。

要するにBetterTweetDeckのカスタムCSS機能であれこれすれば、TweetDeckの列表示をわりと簡単にカスタマイズできて、例えば2段重ね表示なんかも実現できる。まあ中身はWebアプリケーションなので、本職さんからすれば当たり前の話なんだけどね。つまり、以下はあくまでもワタシ個人の環境におけるメモ書きということで。

必要なもの:

- Mac版Chrome(BetterTweetDeckが対応しているFirefoxでもOperaでも基本は変わらないけど、各種コマンドを使って独立したアプリケーションにできるので、ワタシはChromeを推奨)

- BetterTweetDeck

- もちろんTwitterアカウント

- CSS3に関する知識(ググれば何とかなるけど勉強したいなら専門書などがあるとベター)

概要:

TweetDeckは列をどんどん追加できるけど、追加するごとに列の幅がwebブラウザウィンドウに対して1/2、1/3、1/4…1/nになって、各列が次第に縦に細長くなって読みづらくなる。そこでワタシはMulti Row TweetDeckを導入して、メインのTLは縦1本、mentionやDMなどその他の列は半分の高さで縦2段置きにして使っていた。

ところがある日(諸々の仕様変更の影響だと思われるけど)Multi Row TweetDeckが機能しなくなってしまって途方に暮れて仕方なくTweetenなどでしのいできたけど、突然代替案を閃いた。

ChromeでTweetDeck+BetterTweetDeckの環境を開いた状態で「表示」>「開発/管理」>「デベロッパーツール」を選ぶと奇怪な呪文がウィンドウ右側に出てくるけど、注意深くそれを辿っていくと、TweetDeckの各々の列の見栄えは、CSSでは column クラス(でいいんだよね?)で定義されていることが分かる。であれば、BetterTweetDeckのカスタムCSS機能で強引に書き換えができるはず。

例えばカスタムCSSに

.column {

height : 50% ;

}

とか書くと、各列の高さが50%=半分になる。しかしこれだと単純に横並びするだけで意味がないので、こんな感じでごにょごにょする。いま適当に書いたからまともに動かないかもしれないから自己責任で。内容の詳細はググって!

.column {

height : 50% ;

display:-webkit-box; /* old Android */

display:-webkit-flex; /* Safari etc. */

display:-ms-flexbox; /* IE10 */

display:flex;

-webkit-flex-flow : column wrap; /* Safari etc. */

-ms-flex-flow : column wrap; /* IE */

flex-flow : column wrap; /* = flex-direction:row;flex-wrap:wrap; */

float:left;

}

んでワタシの環境でチマチマといじくった結果がこちら。最初の1〜2行は縦1列で幅が広め、その後の列は上が55%・下が45%の高さで2段重ねで幅が狭め、んで表示的に右端に来る列はList監視用のため縦1列で幅が狭めにしてある。それと1番目(メインのTL)以外の列は文字を小さくしたりもしてる。

.column {

display:-webkit-box; /* old Android */

display:-webkit-flex; /* Safari etc. */

display:-ms-flexbox; /* IE10 */

display:flex;

-webkit-flex-flow : column wrap; /* Safari etc. */

-ms-flex-flow : column wrap; /* IE */

flex-flow : column wrap; /* = flex-direction:row;flex-wrap:wrap; */

float:left;

}

.column:nth-child(-n+2) {

height: 100%;

width: 28%;

}

.column:nth-child(2) {

font-size: small;

}

.column:nth-child(n+3) {

height: 55%;

width: 23%;

font-size: small;

}

.column:nth-child(n+5) {

height: 45%;

width: 23%;

font-size: small;

}

.column:last-of-type {

height: 100%;

width: 19.5%;

clear:both;

position : absolute;

top: 0px;

right: 0px;

font-size: small;

}

まあ参考例なので動かなかったらすまぬ。まあ、しばらくHTMLやCSSを触ってなかったけど、いまどきのコードって融通が効くけど複雑になったねえというのが正直なところ。余裕ができたら勉強し直して、このサイトももっとカッコよくしたい。

そんなわけで必要な人はレッツチャレンジ。困ったらカスタムCSSの中身を消せば元に戻るから何とかなる!もちろん責任は一切負いませんが。

2018/12/08

Mac版ChromeでTweetDeckと艦これをデスクトップアプリ化

- TweetDeckを使いやすくするためにBetterTweetDeckとMulti Row TweetDeckを導入

- 艦これを遊びやすくするためにStylebotと艦これウィジェットを導入

- AutomatorでChromeにパラメータを渡して特定のWebサービスをデスクトップアプリとして起動させる

- 好みでOpen WithとBetter Typography | Smooth Fontsを導入

1. TweetDeckにBetterTweetDeckとMulti Row TweetDeckを導入

TweetDeckは(過去に買収された)Twitter純正Webサービス。過去にはMacやiOS用のクライアントソフトも存在したけど、様々な経緯を経て現在はチームでアカウントを運用するのが主目的のプラットフォーム的なものになっている。

これを使うメリットは広告などが表示されず単純に見やすいのと、カラムを追加することでリストや検索結果を同時に眺められること。横長のモニタが主流となった現在では全画面表示にすると威力が一発で分かるので、まずは試してみてほしい(無料です)。

ただこれだけだと少々気が利かないところがあるので、定番のBetterTweetDeckを導入する。設定が細かくできるだけではなく、かなりの数の画像や動画サービスのサムネイル画像が表示され、クリックするとその場で表示・再生できるようになる。Twitterカードに対応していないのがほぼ唯一の不満点だけど、まあそれは些細なことなので今後に期待。

このへんの詳細はこちらの記事などをご参照ください。

んで、ワタシは自分の好みでMulti Row TweetDeckを導入している。これは縦のTLが横に並ぶTweetDeckのカラムを上下に多段化するもので、動きの少ないカラムを2段表示させたりできる。全画面表示では使いたくないという場合にも重宝するかもしれない。少々クセがあるのが難だけど、そこは工夫してください。

2. 艦これのためにStylebotと艦これウィジェットを導入

今年の夏に見た「艦これ on ICE」以来、予備役から復帰してちまちまプレイしているのだけど、せっかくHTML5化されたことだし、もう少しすっきりした画面にしたい。

昔はStylishという機能拡張があってカスタムスタイルシートが気軽に反映できたのだけど気がついたら無くなっていたので、代わりにStylebotを導入する。基本設定はデフォルトのままで、こちらのサイトの記述を参考に(というかほぼ丸パクリ)してStylesに以下のCSSを追加した。

対象URL: http://www.dmm.com/netgame/social/-/gadgets/=/app_id=854854/

#area-game {

height: 720px;

overflow: hidden;

}

#game_frame {

height: 720px;

width: 1200px;

}

#main-ntg {

margin: 0;

padding: 0;

text-align: start;

}

.dmm-ntgnavi, #foot, .area-naviapp, #spacing_top, #sectionWrap, #ntg-recommend, #w > img {

display: none;

}

body {

margin: 0;

min-width: 100%;

}

ウィンドウサイズを適切に調整したら、こんな感じになる。シンプル!

次にこれは好みによるけど、今回は艦これウィジェットを導入してみた。通知や何やら機能が追加されるにも関わらずサーバサイドには負荷をかけないとのことで、いわゆる垢BANされることはないと思うけど、そのへんは自己責任で。

3. AutomatorでChromeにパラメータを渡して特定のWebサービスをデスクトップアプリとして起動させる

特定のサービスとはもちろんTweetDeckと艦これのこと。こちらのサイトの「openコマンドでChromeアプリ化する手順」を使うと、基本的にどのWebサイトも単独のデスクトップアプリ的に動かすことができる。以下、Automatorに設定したコマンド:

・TweetDeck

open -n -a 'Google Chrome' --args '--app=https://tweetdeck.twitter.com/'

open -n -a 'Google Chrome' --args '--app=http://www.dmm.com/netgame/social/-/gadgets/=/app_id=854854/'

4. 好みでOpen WithとmacOS Font Smoothingを導入

ここまでやって少々問題が。特にTweetDeckだけど、リンクを単純にクリックするとChromeで開いてしまうのだ。基本的にメインのSafariで開きたいのだが、上手い方法を見つけ出すまでかなりの時間を要した。必要なのはOpen Withという機能拡張。こちらを追加後、オプションに書いてある手順に従って設定すれば、リンク右クリックでインストールしてある任意のWebブラウザを指定して開けるようになる。ダウンロードした「open_with_mac.py」ファイルは場所を動かすと設定をやり直さないといけないらしいので、事前にApplicationフォルダにでも移動しておくとよいだろう。

それともうひとつ、MacでChromeを使ってると文字が何となくぼやけて見えたので、おまじない的な意味でBetter Typography | Smooth Fontsを導入してみた。Safariをはじめ他のアプリと比較しても同じようにすっきり見える感じになったので、これで良しとする。

というわけで、TweetDeckと艦これを例にして、WebアプリケーションをChrome経由でデスクトップアプリ的に使う方法を簡単に解説してみた。ウインドウ内部で操作が完結するサービスは独立させておくと何かと便利なので試してみてください。

ブルネイ泊地からは以上です。

2018/11/16

アニメで学ぶ絵と写真の現在とこれから 〜TVアニメ「色づく世界の明日から」について

「色づく世界の明日から」はそのタイトルが示す通り、色彩を主題としながら、アニメが絵と写真で作られてきたということを自覚しつつそこからの脱却を目指す、極めてチャレンジングな作品に思える。

その理由は見れば分かる。特に絵や写真を嗜む人なら、このキービジュアルがそのままアニメとして動き続ける事実がどれほど異様なことか、すぐにご理解いただけるだろう。

2018/08/24

TweetDeckをiOSデバイスでなんちゃって全画面アプリ化

そんなわけでiOSのSafariでもTweetDeckを使えばいいじゃないという話になるんだが、アドレスバーなどが表示されていまひとつ見栄えがよろしくない。というわけでネットから拾ったネタを実行して全画面表示にして専用アプリっぽくしてみた。手順はわりと簡単だけどMacが必要なので、そのへんはうまくやっちゃってください。

設定が完了するとこんな画面になる。iPadの例。モザイクが汚くて済まぬ:

iPhoneでもできるけど設定画面がうまく使えないかもしれないので、先に設定を一通り済ませてからこの方法を実行したほうがいいかも:

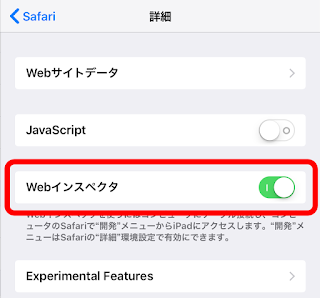

さて具体的な方法なんだが、こちらの記事の内容をそのまま順番に実行すればよろしい。ただ、事前準備がひとつ。iOS機器側の設定>Safari>詳細から、Webインスペクタを有効にしておくのを忘れないように。

その後、iOS機器のSafariからTweetDeckにアクセス、ログインして、「ホーム画面に追加」をしておこう。これは後で使用するので忘れないように。

名前は分かりやすければ何でも。ワタシは特に工夫なく「TweetDeck」とした。

さっき開いたiOS側のTweetDeck画面に戻ってからMacに接続して、Mac側のSafariの開発メニューから、接続したiOS機器を選択して、「tweetdeck.twitter.com」のWebインスペクタを呼び出す(このへんちょっと迷いやすい)。Webインスペクタ画面が表示されたら、ストレージタブ>すべてのストレージ>Cookie欄を選んで、2つの値を行ごとテキストエディタなどにコピーして取っておく。右クリックして行をコピーすれば簡単。

- auth_token

- twid

コピーが終わったらWebインスペクタのウィンドウはいったん閉じてしまってよい。

ここからが本番。iOS機器のホーム画面に追加したTweetDeckアイコンをタップすると、以下の画面が表示される(はず)。

うまく表示できたら、再度Mac側Safariの開発メニューからiOS機器の「tweetdeck.twitter.com」を選んで、Webインスペクタ画面を開く。

ストレージタブ>全てのストレージ>Cookie欄を選んでさっきと中身が変わってるのを確認したら。表示されている行を全て削除する。1行ずつやらんといかんのがめんどくさいけど、あとちょっとで終わるから我慢。

削除が終わったら、コンソールタブへ移動する。画面に表示されてなかったら、「+」ボタンでも押してみてください。使うのは一番下の「>」が表示されてるところ。

ここに以下のコマンドを入力する(改行は見やすくするために入れてるだけで特に不要):

document.cookie="auth_token=abcdef1234567890;domain=twitter.com;expires=Fri, 31 Dec 9999 23:59:59 GMT"; document.cookie="twid=\"u=12345678\";domain=twitter.com;expires=Fri, 31 Dec 9999 23:59:59 GMT";auth_token と twid は事前にコピーしておいた値に置き換えること(黄色の部分)。コマンド入力後、Returnを押す。エラーめいたメッセージが大量に出なければ、おそらく成功している。

その後おもむろにMacのキーボードでCommand+Rを押してやる(要はリロードする)と…

複数のタブを開いていても指で横にスワイプして表示させられるので、使い勝手にそれほど違和感はない。何より公式アプリよりシンプルでサードパーティアプリより(比較的)安心して使えるのは大きい。本体のMac側では近いうちにTweetDeckへ乗り換えようと思っていたんだが、こちらを先に多用することになるかもしれない。

Webmaster : imgd

連絡先は imgd.bsky.social

その他は https://www.imgd.net/2022/11/twitter.html

参照

Featured Post

七回忌

2025年上半期はワタシの人生におけるターニングポイントがいっぺんにやってきた印象が強かったが、その総決算的なイベントを先日済ませてきた。 兄が亡くなって数えで七年が経った ので、残された関係者のうち、ワタシと姉と義姉の3人で集まって、会食がてら献杯してきた。つい先日まで父母...

.png)